Das untere Aaretal und damit auch der Klingnauer Stausee haben eine bewegte Geschichte. In nur 200 Jahren ist aus einem wilden Fluss ein See mit intensiv genutztem Umland geworden.

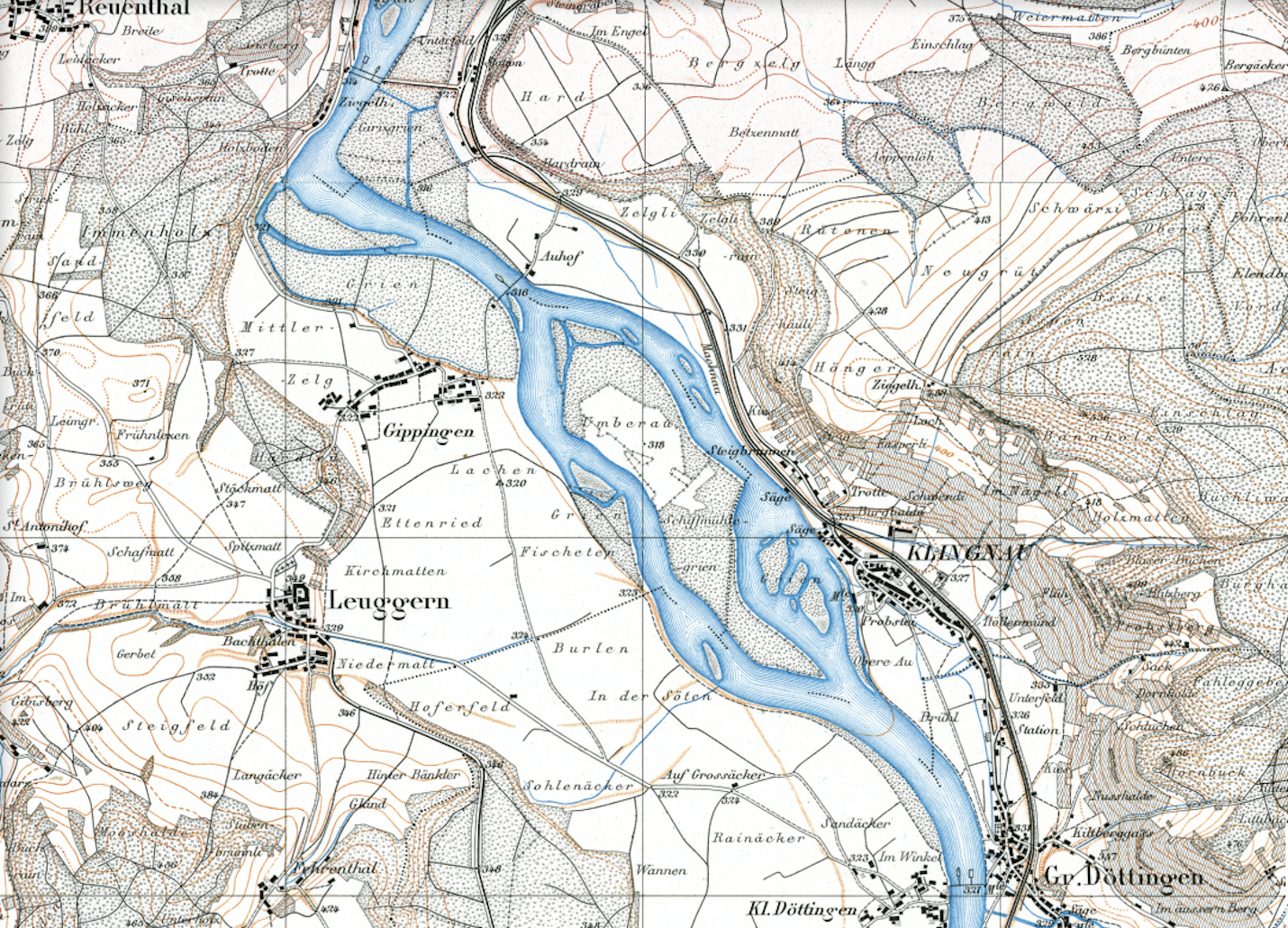

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts floss die Aare frei durch das untere Aaretal, überschwemmte regelmäßig grosse Flächen und gestaltete die Landschaft immer wieder neu. Die Wasserstände variierten dabei so stark, dass die Aare bei Hochwasser bis zu vier Mal mehr Wasser führte als bei Niedrigwasser. Mit den Hochwassern fanden auch grosse Materialverschiebungen statt, bei denen neue Kiesbänke entstanden, Inseln verschwanden und das Ufer abgetragen wurde. Es war eine der grössten Auenlandschaften der Schweiz mit einer enorm hohen Artenvielfalt. Sogar Wisent, Fischotter und Lachs waren damals hier heimisch.

Grosse Veränderungen

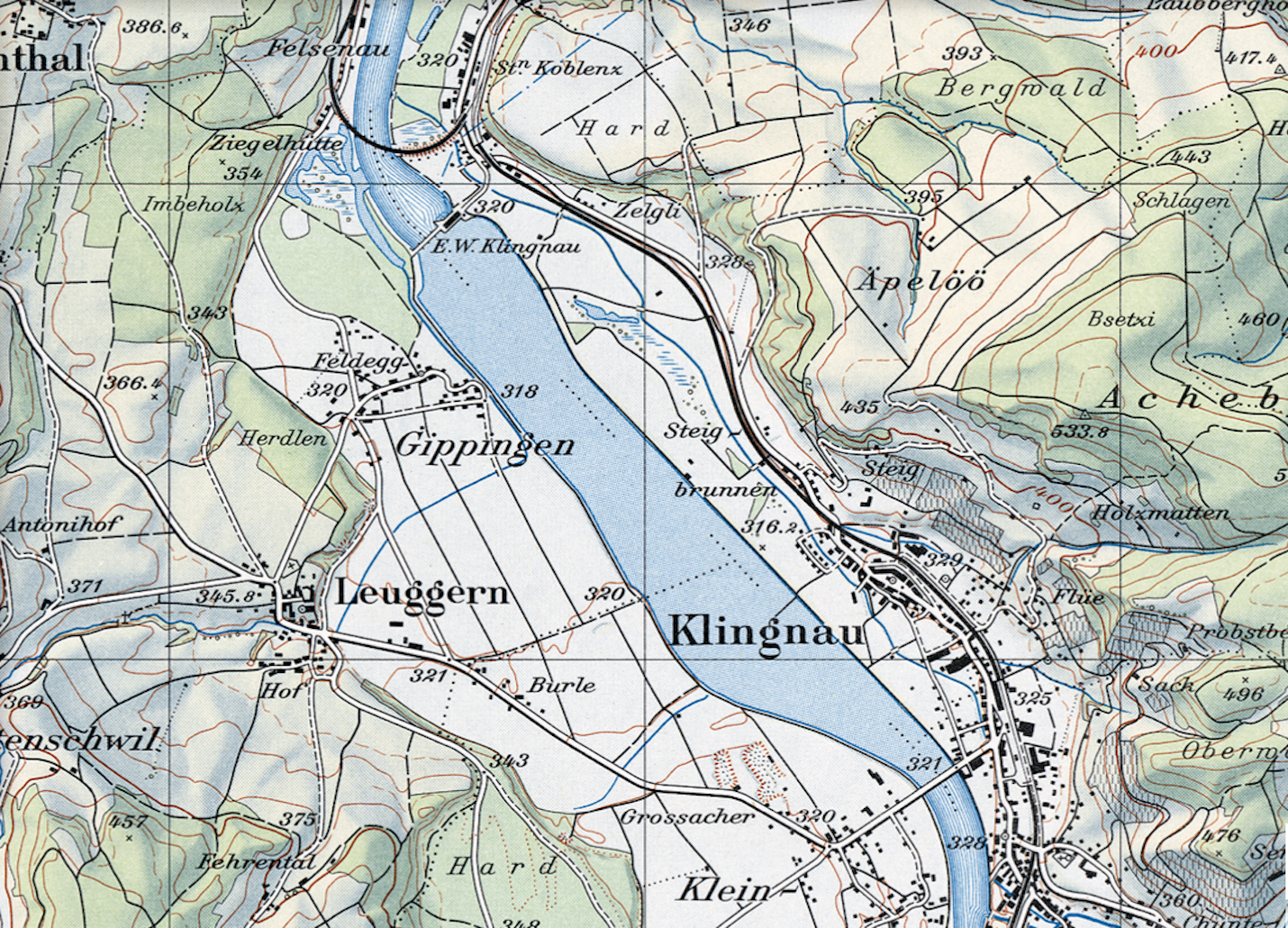

Um die Dörfer vor Überschwemmungen zu schützen und das Schwemmland nutzbar zu machen, wurde die Aare um 1900 begradigt. Aus dem mäandrierenden Fluss wurde ein nur 150 Meter enger und gerader Kanal. Die Ufer wurden fest verbaut und das ehemalige Schwemmland trocken gelegt. Von den ursprünglich grossflächigen Auen blieben nur kleine Reste wie das Gippinger Grien oder die Koblenzer Giriz erhalten. Entsprechend gingen viele Lebensräume verloren und die Artenvielfalt nahm ab.

Im Zusammenhang mit der Industrialisierung wurde zudem die Wasserkraftnutzung für Elektrizität immer wichtiger – auch im unteren Aareal. So wurde zwischen 1931 und 1935 das Aarekraftwerk bei Klingnau errichtet. Die Aare wurde eingestaut, der Wasserpegel stieg um mehrere Meter und der Fluss verwandelte sich in einen Stausee. Dadurch wurden weitere Reste der ursprünglichen Flussaue zerstört, gleichzeitig bot der Stausee aber neuen Lebensraum für Wasservögel.

Trotz dem Bau des Stausees brachte die Aare weiterhin grosse Mengen an Geschiebe (Kies, Erde, Sand) mit, das nun aber in den Bereichen oberhalb des Kraftwerkes abgelagert wurde. Der Stausee begann langsam zu verlanden. Es entstanden sogenannte Flachwasserzonen, also Bereiche mit sehr geringer Wassertiefe. In diesen flachen Bereichen breitete sich schliesslich das Röhricht aus, danach folgten die Büsche und erste Bäume. Nach und nach bildeten sich die Schilfinseln und der Auenwald bei Kleindöttingen, wie wir sie heute kennen.

Blick in die Zukunft

Heute bietet der Klingnauer Stausee wieder eine Vielzahl an unterschiedlichen Lebensräumen. Aus der monotonen Wasserfläche ist wieder ökologisch wertvolles Gebiet entstanden. Hinzu kommen mehrere Auenrelikte mit unterschiedlichsten Gewässern, offenen Flächen und Wäldern. Damit diese Vielfalt jedoch langfristig erhalten bleibt, sind regelmässige Pflegearbeiten und Eingriffe notwendig. Die grösste Herausforderung ist dabei der Stausee selbst: Die Verlandung schreitet stetig voran und droht, das einzigartige Mosaik an unterschiedlichen Lebensräumen verschwinden zu lassen. Um insbesondere die Flachwasserzonen langfristig zu erhalten, sind deshalb grössere Eingriffe notwendig.

Ein erster Schritt wurde 2025 durch den Kanton Aargau und das Aarekraftwerk Klingnau gemacht. Das Aarekraftwerk erhielt 2018 eine neue Konzession und musste im Gegenzug ökologische Ausgleichsmassnahmen umsetzen. Dazu gehört auch der Abtrag von Sedimenten in der Flachwasserzone auf einer Fläche von 8'000 m2. Der Kanton Aargau hat diesen grossen Eingriff geplant und umgesetzt: Neben dem Feld des Aarekraftwerks wurden noch drei weitere Felder abgetragen. Dadurch wurde in diesem Bereich die Wassertiefe von wenigen Zentimetern wieder auf rund einen halben Meter erhöht. Um den künftigen Sedimenteintrag zu reduzieren, hat der Kanton Aargau zwischen den Schilfinseln einen rund 100 Meter langer Damm aus Holz erstellt. Ebenfalls wurde die Initialisierungsrinne verschlossen.

Für den langfristigen Erhalt des Wasser- und Zugvogelreservats sowie der Flachmoore sind zudem Pflegeeingriffe auf den Schilfinseln notwendig. Mit einem Spezialfahrzeug werden nun jährlich bestimmte Flächen der Schilfinseln gemäht und das Schnittgut abtransportiert. Diese Massnahmen tragen dazu bei, dass die Flächen nicht Verlanden und somit die unterschiedlichen Lebensräume und die darin vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erhalten bleiben.

> Mehr über den Bau des Kraftwerks

> Ursachen und Auswirkungen der Verlandung